Ref. Kirchgemeinde Solothurn

HORIZONTE

Baselstrasse 12

Postfach 1455

4502 Solothurn

Telefon 032 626 30 30

Kontaktformular

HORIZONTE

Baselstrasse 12

Postfach 1455

4502 Solothurn

Telefon 032 626 30 30

Kontaktformular

Wenn eine Mondwende über die Schildkröte rutscht

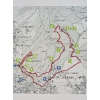

HORIZONTE-Anlass Nr. 4, 10. Mai 2014: "Solothurner Megalithweg"

Steine sind etwas Uraltes, Beständiges. Sie sind ein Sinnbild für Dauer und Ewigkeit. Ein Trip auf Teilen des Megalithwegs im Solothurner Bürgerwald zu den Anfängen der Menschengeschichte.

Die Anreise gestaltete sich wegen der gleichzeitigen Bike-Tage etwas abenteuerlich. Aber der 10. Mai meinte es wettermässig gut mit der bunt durchmischten Teilnehmerschar. Im Gegensatz zum ersten Datum kein Tropfen Regen und angenehme, aber nicht heisse Temperaturen schufen ideale Bedingungen für eine Begehung des im 2013 neu erstellten Weges. Gestartet wurde auf dem Parkplatz des Schlosses Waldegg, Feldbrunnen.

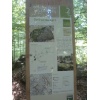

An jeder Station der rund zweistündigen Wanderung wies der Referent, Benjamin Fässler, auf Besonderheiten hin. Der Bellacher ist der geistige Vater des Weges, er erlag vor ein paar Jahren der Faszination der Findlinge. So wurde denn etliches Treibgut der Eiszeit hier in der Gegend von ihm vermessen und katalogisiert. Auf seine Initiative wurde der Weg eröffnet und dank dem Patronat des Steinmuseums Solothurn realisiert.

Durch die idyllische Ahorn-Allee östlich des Schlosses gelangte die Gruppe zur ersten Station, dem "Rütschelistein", einem Stein, über den einst Frauen mit Kinderwunsch rutschten. Gemäss den Vorstellungen der Frühmenschen warteten die Seelen nämlich an gewissen Punkten wie einem speziellen Stein darauf, ins Leben zu treten. Steine wie diese waren also Verwandlungsorte der Ahnen - in Kinderseelen.

Mehrere Stationen beinhalten die Thematik der sogenannten Lagesteine, häufig im rechten Winkel zueinander liegend. Oft weisen sie oder ihre Verlängerungen zur nördlichen oder südlichen Mondwende hin. Letztere ist die Position am Himmel, an der der Mond seinen nördlichsten - bzw. südlichsten Aufgangspunkt am Horizont erreicht. Hatten solche Mondkonstellationen bei den Urvölkern kultische Bedeutung?

Auf dem Megalithweg befinden sich mehrere Stationen mit Schalensteinen, gemäss Benjamin Fässler von den schönsten der Region. Deren Schalen wurden wohl für kultische Handlungen gebraucht.

Die Menschen in den Anfängen trennten nicht zwischen Alltag und kultischem Geschehen, sie empfanden sich eingebettet in den grossen Kreislauf des Werdens und Vergehens, alles war magisch, alles war Religion. Sie erlebten sich als Teil eines grossen Ganzen, dem sie unterworfen waren. Im Gegenzug waren sie der Meinung, auch das grosse Ganze beeinflussen zu können, an Plätzen wie etwa ausgewählte Steine.

Die Sinne der Teilnehmenden wurden zwischen den Stationen durch den frühlingshaften Wald mit dem frischen Grün der eben spriessenden Blätter in eine zauberhafte Stimmung gerückt, viele kleine Wunder lagen am Weg. Vogelgezwitscher hing in der Luft und die Sonne malte Licht- und Schattenreflexe auf den Waldboden und die Steine.

Der spektakulärste Halt auf dem Megalithweg ist wohl "der grosse Schildchrott" (Station Nummer 3), der dem Weg auch gleich sein Signet lieferte. Zwei riesige Steinbrocken liegen auf je einem steinernen Sockel. Der linke, kleinere Felsenkopf wird nur dank dem rechten in der Waagrechten gehalten.

"Wie kamen diese und andere Steine hier her? Liegen sie dort, wo der Gletscher sie hinstellte oder haben gar Menschen damit Naturheiligtümer, Kultstätten, Kalender gebaut? Können Menschen der Altsteinzeit solche Gesteinsmassen bewegen?"

Einfache, zentrale Fragen, die aber nicht mit platten Floskeln, historischen oder astronomischen Zusammenhängen oder einem Schuss Esoterik zu klären und wohl nie endgültig zu beantworten sind. So lieferte Benjamin Fässler denn keine billigen Antworten und liess auch etliches im Raum stehen.

Steine haben eine vieldeutige, vielschichtige Sprache. Als ihr fundiertes Sprachrohr wirkte Benjamin Fässler als ihr ansatzweiser Deuter und Übersetzer. Noch blieben und bleiben etliche Rätsel im Solothurner Bürgerwald ungelöst. Stonehenge gibt es also auch im Schweizer Mittelland…

Etwas rätseln konnte man auch über die komplexen Zutaten für das anschliessende leckere Mittagsmahl am gemeinsamen Tisch im "Pintli", St. Niklaus - Feldbrunnen - ein Restaurant am grünen Rand der Welt.

Den Sauerampfer und den Löwenzahn hätten die Besucherinnen und Besucher des Anlasses gleich selber vom Rundgang mitbringen können.

Heidi Seiler

An jeder Station der rund zweistündigen Wanderung wies der Referent, Benjamin Fässler, auf Besonderheiten hin. Der Bellacher ist der geistige Vater des Weges, er erlag vor ein paar Jahren der Faszination der Findlinge. So wurde denn etliches Treibgut der Eiszeit hier in der Gegend von ihm vermessen und katalogisiert. Auf seine Initiative wurde der Weg eröffnet und dank dem Patronat des Steinmuseums Solothurn realisiert.

Durch die idyllische Ahorn-Allee östlich des Schlosses gelangte die Gruppe zur ersten Station, dem "Rütschelistein", einem Stein, über den einst Frauen mit Kinderwunsch rutschten. Gemäss den Vorstellungen der Frühmenschen warteten die Seelen nämlich an gewissen Punkten wie einem speziellen Stein darauf, ins Leben zu treten. Steine wie diese waren also Verwandlungsorte der Ahnen - in Kinderseelen.

Mehrere Stationen beinhalten die Thematik der sogenannten Lagesteine, häufig im rechten Winkel zueinander liegend. Oft weisen sie oder ihre Verlängerungen zur nördlichen oder südlichen Mondwende hin. Letztere ist die Position am Himmel, an der der Mond seinen nördlichsten - bzw. südlichsten Aufgangspunkt am Horizont erreicht. Hatten solche Mondkonstellationen bei den Urvölkern kultische Bedeutung?

Auf dem Megalithweg befinden sich mehrere Stationen mit Schalensteinen, gemäss Benjamin Fässler von den schönsten der Region. Deren Schalen wurden wohl für kultische Handlungen gebraucht.

Die Menschen in den Anfängen trennten nicht zwischen Alltag und kultischem Geschehen, sie empfanden sich eingebettet in den grossen Kreislauf des Werdens und Vergehens, alles war magisch, alles war Religion. Sie erlebten sich als Teil eines grossen Ganzen, dem sie unterworfen waren. Im Gegenzug waren sie der Meinung, auch das grosse Ganze beeinflussen zu können, an Plätzen wie etwa ausgewählte Steine.

Die Sinne der Teilnehmenden wurden zwischen den Stationen durch den frühlingshaften Wald mit dem frischen Grün der eben spriessenden Blätter in eine zauberhafte Stimmung gerückt, viele kleine Wunder lagen am Weg. Vogelgezwitscher hing in der Luft und die Sonne malte Licht- und Schattenreflexe auf den Waldboden und die Steine.

Der spektakulärste Halt auf dem Megalithweg ist wohl "der grosse Schildchrott" (Station Nummer 3), der dem Weg auch gleich sein Signet lieferte. Zwei riesige Steinbrocken liegen auf je einem steinernen Sockel. Der linke, kleinere Felsenkopf wird nur dank dem rechten in der Waagrechten gehalten.

"Wie kamen diese und andere Steine hier her? Liegen sie dort, wo der Gletscher sie hinstellte oder haben gar Menschen damit Naturheiligtümer, Kultstätten, Kalender gebaut? Können Menschen der Altsteinzeit solche Gesteinsmassen bewegen?"

Einfache, zentrale Fragen, die aber nicht mit platten Floskeln, historischen oder astronomischen Zusammenhängen oder einem Schuss Esoterik zu klären und wohl nie endgültig zu beantworten sind. So lieferte Benjamin Fässler denn keine billigen Antworten und liess auch etliches im Raum stehen.

Steine haben eine vieldeutige, vielschichtige Sprache. Als ihr fundiertes Sprachrohr wirkte Benjamin Fässler als ihr ansatzweiser Deuter und Übersetzer. Noch blieben und bleiben etliche Rätsel im Solothurner Bürgerwald ungelöst. Stonehenge gibt es also auch im Schweizer Mittelland…

Etwas rätseln konnte man auch über die komplexen Zutaten für das anschliessende leckere Mittagsmahl am gemeinsamen Tisch im "Pintli", St. Niklaus - Feldbrunnen - ein Restaurant am grünen Rand der Welt.

Den Sauerampfer und den Löwenzahn hätten die Besucherinnen und Besucher des Anlasses gleich selber vom Rundgang mitbringen können.

Heidi Seiler

Filmische Impressionen: Zur Verfügung gestellt von K. H. Krause - herzlichen Dank!

Sorry, kein Player!